Anfang des Jahres war ich Praktikant bei einem namhaften deutschen Wochenmagazin. Ich lernte dort viel über den Anspruch an eine Redaktion und Art Direktion und war fasziniert von der hohen Qualität, die von Ausgabe für Ausgabe abgerufen wurde.

Was mir aber immer wieder ausbaufähig schien war der Umgang mit den »Neuen Medien«, die von den Entscheidern zwar immer als elementar bezeichnet wurden, aber doch auf einem überschaubaren Niveau gepflegt wurden – ein Gedanke, bei dem ich mich beim Betrachten vieler Magazin-Webseiten ertappe.

Weil wir uns nicht nur beschweren möchten über diese schlechte Welt sehen sie hier unseren Versuch, ein Magazin online zu veröffentlichen.

Das Internet bietet uns Möglichkeiten des Self-Publishing, die auch wir noch nicht in Gänze überblicken und die sich täglich verändern und erweitern. Deswegen sehen wir Techno1 als Startpunkt für ein ebenso erweiterbares Magazin-Format und nicht als abgeschlossenes, starres Produkt.

Techno1 erscheint aber nicht nur auf dieser Webseite als Online-Version, sondern auch in gedruckter Form — wir sind eben Gestalter mit Faible für das gedruckte Wort.

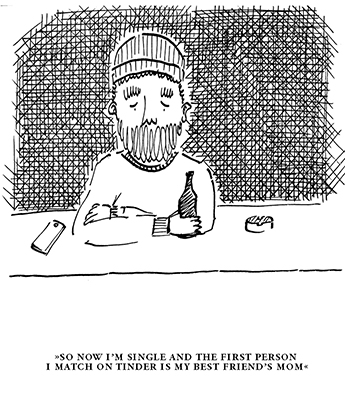

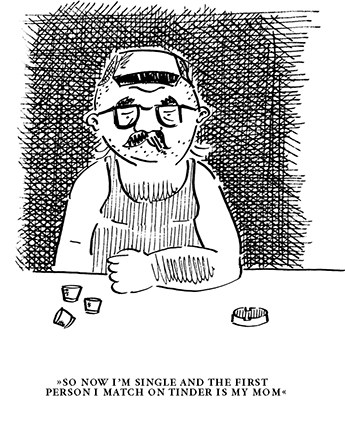

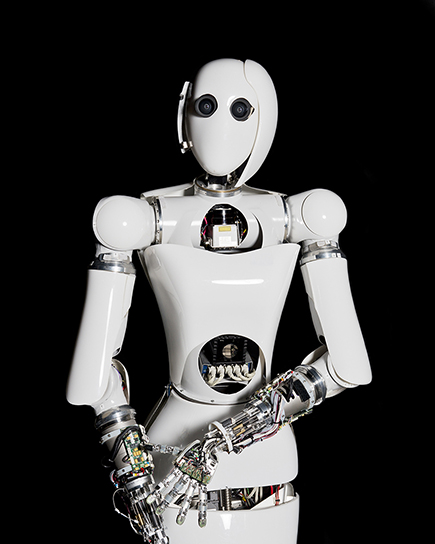

Den Leitartikel Liquid Love von Andrea Karch, die ihre Erfahrungen und Ansichten über Liebe und Romantik in der »digilogen« Welt teilt, finden sie auf Seite 22. Der Fotograf Henrik Spohler erlaubte uns, seine Serie 0/1 Dataflow zu Veröffentlichen, mit der er 2004 den haptischen Teil des Internets dokumentierte(Seite 11). Und der Fotograf Jakob Weber stand uns nicht nur Rede und Antwort über Die Mona Lisen von Tinder sondern wagt in dieser Ausgabe auch einen Blick ins Uncanny Valey.

Die anderen Beiträge der Ausgabe werden hier in Auszügen veröffentlicht. Sollten sie nach der Lektüre noch Interesse an der Print-Ausgabe haben schreiben Sie uns.

Willkommen bei der Online-Ausgabe von techno1. Viel Spaß beim Lesen!

Es ist heiß, ein Sommernachmittag im Juli. Es ist zu hell. Der Bildschirm ist von einer Glasur aus Sonnenlicht überzogen. Ich sehe den Mauspfeil nicht und kann kein Wort mehr lesen. Ich tappe im Hellen. Sieht fast so aus, als wollte die gute, alte Wirklichkeit mit mir den Pepsi-Test machen. Unter welchem Glanz liegt die bessere Welt?

Log-in.

Ich bin in meiner Stamm-Mailbox. Wie in jedem guten Kaffeehaus hat man auch im Internet sein eigenes Postfach. E-Mail von Reinhard eingetroffen.

Reinhard und ich waren als Jungs gemeinsam bei den Pfadfindern, dann ist er in die USA ausgewandert, jetzt erledigt er von Hongkong aus Spezialaufträge für ein Kreditkartenunternehmen. Wenn du in Lhasa bist und dir das Benzin ausgeht und du abends in LA. sein mußt, um pünktlich zu dem Erdbeben zu kommen, das die Frau deines Chefs arrangiert hat, dann regelt Reinhard das.

In den letzten zehn Jahren haben wir höchstens einmal im Jahr miteinander telefoniert. Im Frühjahr hat Reinhard seine E-Mail-Adresse durchgegeben. Seither schreiben wir einander, und dieses melancholische Gefühl, dass eine alte Freundschaft im Treibsand der Zeit versinkt, ist wie weggeblasen. Kumpels, frisch e-mailiert.

E-Mail heißt: Du musst nicht durch den Regen zum Briefkasten laufen. Du kannst rund um die Uhr Post verschicken und abholen. Und während alle Feuilletonisten, die einen Computer, aber kein Modem haben, noch über den Verfall der Schriftkultur klagen, lebt im Netz das Schreiben wieder auf. Fax ist schneller, aber Fax hat diesen

Schmierzettel-Appeal. Und ein Blatt Papier ist

für manches nicht flüchtig genug. »Ich weiß jetzt, dass man in Hongkong Lücken zwischen den Hochhäusern lässt, damit die Drachen ungehindert zu ihrem Bad im Meer fliegen können« — früher wäre so was unmitgeteilt in meinem Kopf verstaubt. Heute bringe ich das subtile Schnipsel bei meinem nächsten Log-in ohne weitere Umstände auf den Weg zu Reinhard. Es interessiert inzwischen niemanden mehr, wo ein Computer steht. Hauptsache, er hängt am Telefonnetz. Vergiss alles, was du über Geografie gelernt hast. Die alte Wirklichkeit — das sind die Löcher zwischen den Maschen des Netzes. Hier, am Bildschirm, da ist das Internet. Sieht nach nix aus. Befehle, Verzeichnisse, Texte.

Aber was ist das Faszinierende am Internet? Dass alle sagen: Es ist faszinierend. Ich begann eine Art Panik zu verspüren, andernfalls in Kürze einer modernen Form des Analphabetismus anheimzufallen. Das Gefühl war durch nichts vernünftig zu begründen, außer dass eine Menge anderer Leute davon redeten und darüber schrieben, dass sie ebenfalls von diesem Gefühl befallen seien. So verändert man eine Zivilisation.

Entscheidend ist, ob es twoing macht. Wenn du die ersten Male online bist, und du siehst nichts als langweiliges Zeug auf dem Bildschirm, und du willst nicht mehr als das, was du vorher schon gewollt hast, bist du außen vor. Kein twoing.

Wenn du spürst, dass sich dein Bewusstsein wie ein Stück Gummi in die Länge zieht und dünn wird wie eine Saite, und etwas rührt daran, und es macht twoing,

dann bist du drin. Das Internet hat mit dir twoing gemacht. Die Faszination des Netzes spielt sich vor allem im Kopf ab. Das Netz ist im eigentlichen Sinn phantastisch.

Die Geschichte des Internet beginnt in den frühen 50er Jahren. Als Bestandteil des amerikanischen Luftaufklärungssystems wurde damals das SAGE-Netz (Semi-Automatic Ground Environment) eingerichtet. Es berechnete die Flugbahnen feindlicher Flugzeuge und bestand aus mehreren Computern, die per Telefon miteinander verbunden waren. Mit SAGE begann das Zeitalter der Datenfernverarbeitung.

1958, ein Jahr, nachdem die Sowjets den ersten Satelliten in den Orbit befördert hatten, wurde die Defense Advanced Research Projects Agency ins Leben gerufen. Sie schwamm in Geld und initiierte ein experimentelles Netzwerk aus weit voneinander entfernten Computern, das ARPANET. In den gesamten USA gab es zu dieser Zeit etwa 6000 Geräte.

Das ARPANET ist die Urmutter aller heutigen Netze. Sein damaliger Leiter, J. C. R. Licklider, und dessen Kollege Robert Taylor beschrieben im April 1968 in einem Artikel die Schlüsselrolle des Computers für die menschliche Kommunikation sowie die Vision eines »intergalaktischen Netzwerks«, in dem sich Gemeinschaften aus Sympathie und gemeinsamen Interessen bilden.

Das Internet, und das ist das eigentlich Geniale, darf man sich nicht als ein Netz in dem Sinn vorstellen, dass da etwas von einer zentralen Stelle absichtsvoll eingerichtet und kontrolliert wird.

Zwar war mit dem ARPANET wieder einmal der Krieg der Vater aller Dinge, allerdings hat sich daraus in der Zwischenzeit eine Art Anarchie in Form weltweiter Kommunikationsströme

entwickelt. Internet ist im Grunde eine Sammlung von Verkehrsregeln für Bits. Diese sind zusammengefaßt

zum sogenannten Internet-Protokoll TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), kurz IP. Zur Verwaltung und Weiterentwicklung dieser Vorschriften gibt es Institutionen wie das Internet Activities Board. Aber wer sich mit wem zu einem Netz zusammenschließt, bleibt Menschen und Maschinen gemacht.

Nach letzten Schätzungen nehmen 10 bis 30 Millionen Menschen über Zugänge auf etwa 700 000 Rechnern am weltweiten Internet teil. Die derzeitige Zuwachsrate liegt bei ungefähr einer Million Teilnehmern pro Monat. Es sind einige tausend nationale und transnationale Netzwerke, aus denen sich das Netz der Netze zusammensetzt, von nichtkommerziellen Mailboxverbunden wie dem deutschen Z-Netz oder dem internationalen FidoNet (benannt nach dem Hund seines Urhebers Tom Jennings) bis zum europäischen EUnet oder dem US-Supercomputernetz.

J. C. R. Lickliders intergalaktische Interessengemeinschaften sind inzwischen Wirklichkeit geworden. Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern sind Teil einer lebendigen Struktur aus Themenrubriken, Diskussionsforen und Archiven. Zur Zeit wallen 5000 solcher Newsgroups über das Internet um den Globus.

Zum ersten Mal in der Geschichte sprechendie vielen zu den vielen, ohne eine zwischengeschaltete Instanz. Kein Redakteur, keine Verwaltung, kein Inhaber. Das Internet gehört allen, die es nutzen.

Ein Gläschen Apfelsaft und News lesen. Was gibt es Angenehmeres? Nur Apfelsaft trinken und die News unbesehen abspeichern. Ein Freund von mir hat sich im laufe der letzten Jahre regelmäßig größere Festplatten gekauft, um Platz für die ganzen News zu haben. Irgendwann hat er aufgehört zu lesen. Nun hat er eine Gigabyte-Platte und wärmt sich nur noch am Geräusch der Datenmengen, die sein Modem da raufschaufelt, wie am Knistern eines Kaminfeuers.

Das sind die Probleme, mit denen wir uns im 21. Jahrhundert herumschlagen werden. Die Zivilisation entwickelt sich zur Zuvielisation.

Zwar war mit dem ARPANET wieder einmal der Krieg der Vater aller Dinge, allerdings hat sich daraus in der Zwischenzeit eine Art Anarchie in Form weltweiter Kommunikationsströme

entwickelt. Internet ist im Grunde eine Sammlung von Verkehrsregeln für Bits. Diese sind zusammengefaßt

zum sogenannten Internet-Protokoll TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), kurz IP. Zur Verwaltung und Weiterentwicklung dieser Vorschriften gibt es Institutionen wie das Internet Activities Board. Aber wer sich mit wem zu einem Netz zusammenschließt, bleibt Menschen und Maschinen gemacht.

Nach letzten Schätzungen nehmen 10 bis 30 Millionen Menschen über Zugänge auf etwa 700 000 Rechnern am weltweiten Internet teil. Die derzeitige Zuwachsrate liegt bei ungefähr einer Million Teilnehmern pro Monat. Es sind einige tausend nationale und transnationale Netzwerke, aus denen sich das Netz der Netze zusammensetzt, von nichtkommerziellen Mailboxverbunden wie dem deutschen Z-Netz oder dem internationalen FidoNet (benannt nach dem Hund seines Urhebers Tom Jennings) bis zum europäischen EUnet oder dem US-Supercomputernetz.

J. C. R. Lickliders intergalaktische Interessengemeinschaften sind inzwischen Wirklichkeit geworden. Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern sind Teil einer lebendigen Struktur aus Themenrubriken, Diskussionsforen und Archiven. Zur Zeit wallen 5000 solcher Newsgroups über das Internet um den Globus. Zum ersten Mal in der Geschichte sprechendie vielen zu den vielen, ohne eine zwischengeschaltete Instanz. Kein Redakteur, keine Verwaltung, kein Inhaber. Das Internet gehört allen, die es nutzen.

Ein Gläschen Apfelsaft und News lesen. Was gibt es Angenehmeres? Nur Apfelsaft trinken und die News unbesehen abspeichern. Ein Freund von mir hat sich im laufe der letzten Jahre regelmäßig größere Festplatten gekauft, um Platz für die ganzen News zu haben. Irgendwann hat er aufgehört zu lesen. Nun hat er eine Gigabyte-Platte und wärmt sich nur noch am Geräusch der Datenmengen, die sein Modem da raufschaufelt, wie am [...]

Am 2. November 1988 startete Robert Tappan Morris, IT-Student an einer Universität in den USA, sein neuestes Programm. Das Internet war zu diesem Zeitpunkt noch ein kleines, aber schnell wachsendes homogenes Netzwerk. Mit seinem Programm wollte Morris mehr über die bis dahin relativ unbekannte Größe des Internets in Erfahrung bringen, herausfinden, wie viele Akteure, Maschinen und Knoten sich da eigentlich schon zusammengeschlossen hatten. Das Programm war simpel aufgebaut: Es musste nur einmal gestartet werden und steuerte dann selbstständig alle Rechner im Sub-Netz, seiner unmittelbaren Umgebung, an. Bei dem jeweiligen Rechner angekommen setzte es einen zentralen Zähler nach oben und hinterließ eine Kopie von sich selbst als Marker, der anzeigte, dass der Rech-ner schon mitgezählt wurde. Schließlich zog das Programm weiter zum nächsten Sub-Netz. Zwei Tage später war das Internet ins Wabern geraten. Rechner, Server und ganze Sub-Netze waren nicht mehr erreichbar und lahm gelegt. Netzwerkadministratoren begannen, präventiv Rechner vom Netz zu

nehmen, um der scheinbaren Gefahr zu entkommen. Eine Gefahr, eine Bedrohung, ein Risiko, das auch in den Medien Echos fand und über das ausgiebig international berichtet wurde. Das Morris-Programm war schnell unterwegs gewesen und die Sub-Netze, durch die es migrierte, waren kleiner als erwartet. Eine Fehleinschätzung von Morris führte dazu, dass Rechner mehrfach mit den eigentlich unauffälligen Markern versehen werden konnten. Und viele der Rechner konnten schließlich ihren vorgesehenen Funktionen unter einer Flut von eintreffenden Markern nicht mehr nachkommen. Als Robert Morris bemerkte welche unbeabsichtigten Auswirkungen sein Programm hatte, das inzwischen Morris-Wurm genannt wurde, versuchte er noch, anonym eine Anleitung zum Abblocken des Wurms an verschiedene Administratoren zu senden.Der Wurm war aber bereits so weit im Netzwerk verbreitet, dass die Nachricht in den überfüllten Leitungen und Knoten stecken blieb. Der Morris -Wurm hatte sich selbst vor seinem Autor gerettet. Dieser wiederum wurde 1990 als einer der ersten Menschen in den USA unter dem kurz zuvor verabschiedeten Computer Fraud and Abuse Act für den Schaden, den er mit dem Programm angerichtet hatte, zu einer Bewährungsstrafe, Sozialstunden und einer Geldstrafe verurteilt. Der Schaden ergab sich nicht aus Datenverlusten oder zerstörter Hardware, sondern wurde aus Ausfallzeiten der Rechner der Universitäten, Unternehmen, Regierungsorganisationen und Militäreinheiten errechnet. [...]

Juli 1990, Kindergarten, Grundschule, Abitur, Bachelor, Pause. Ein Loch. Generation Y, Performer, jung, dynamisch und äußerst talentiert. Wir haben uns der Leistungsgesellschaft, zu der wir erzogen wurden, längst angepasst. Dass wir die so sehr feiern wie sie sich selbst, reden wir uns gerne ein und passen uns lieber an als Entscheidungen selbst zu treffen. Den Leistungsdruck machen wir auch lieber mit uns selbst aus, heulen kurz rum, verlieren die Nerven, wenn uns niemand dabei zusieht, danach geht’s weiter. Schließlich funktionieren

wir ziel- und problemlösungsorientiert. Dabei haben wir gelernt wie gut es tut, sich auf die eigene, sorgfältig aufgebaute Persona zu stützen und von ihrem Image zu profitieren. Wir machen aus uns eine Marke, sind Kuratoren unserer Identität, unsere Persönlichkeit als Statussymbol schlechthin. Dabei haken wir ab, was erwartet wird. Auslandserfahrung, Mehrsprachigkeit, vom Berufsfeld über die passende Jackett-Marke bis hin zum Tulip Chair, der hochwertigen Baumwollbettwäsche in off-white, und der Person, die höchstens morgens zum Frühstück bleibt. Wir glauben, wir lieben es, flexibel zu sein, kreativ, selbstbestimmt und uns selbst genügend. Und stellen dabei täglich jede Investition unserer Kraft, Zeit, Lust dem daraus resultierenden Profit gegenüber. Arbeit und Freizeit, öffentlich und privat sind so eintönig vermischt wie unser Green Smoothie.

Grünes Licht auch für geografische Grenzen, unserer maßlosen Selbstverwirklichung steht dank des bordeauxfarbenen Passes nichts mehr im Wege. Entwicklungshilfe in Burkina Faso, ein Auslandssemester im Iran oder ein Selbstfindungsjahr am Amazonas. Wir gähnen und wissen, wir alle sind Nomaden in einem Nicht-Ort, in dem wir überall zu Hause sind — auf Zeit. Einsamkeit und Unentschlossenheit bezeichnen wir lieber als Charakterstärke und als Meer von Möglichkeiten. Ego-Politik, die wir perfekt beherrschen. Wir kaufen den Lifestyle gerne, die Propaganda des Wohlfahrtsstaates wechselt den Geschmack von Pfirsich– zu Zitronenlimonade. Je exotischer das Ich dabei konsumiert, desto exotischer wirkt auch sein Avatar. So hebt er sich von der Masse ab. Denn während digitale Transaktionen in Lichtgeschwindigkeit um die Welt rauschen, Wohlstand und Armut bestimmen, sind auch wir nur ein quantitatives Produkt, jederzeit austauschbar. Die Welt hat sich in einer globalen konsumorientierten Wettbewerbshysterie verflüssigt (Pascal Geilen). Alles schwimmt.

Tinder ist nichts weiter als eine synthetische Reaktion auf unsere Zeit. Die Dating App ist nur ein Beispiel dafür, wie Kapitalismus 2015 funktioniert. Das Problem ist nicht, dass Tinder etwas mit uns macht, sondern dass es unsere realen Handlungsweisen schlichtweg kopiert und in den virtuellen

Raum stattfindet, sondern dass das, was stattfindet, ein bloßes Abbild des realen Raumes ist. Fast wie die erweiterte Realität. Wir leben schon lange in einem Realitäts-Virtualitäts Kontinuum (Paul Milgram). Unsere Realität entwickelt sich durch das Hinzufügen virtueller Elemente zur erweiterten Realität, während die Virtualität sich durch das Hinzufügen von realen Elementen zur erweiterten Virtualität entwickelt. Im Alltag merken wir kaum noch den Unterschied. Die Verbraucherversion der Google Glass beispielsweise ist seit 2014 auf dem amerikanischen Markt erhältlich, Apps wie Lyra, die seit 2009 frei zur Verfügung stehen, nutzen die erweiterte Realität zum Beispiel als Tourguide. Mach ein Foto vom Brandenburger Tor und auf deinem Display tauchen historische Informationen dazu auf. In der U-Bahn per Scan und Lieferdienst einkaufen statt selbst in den Supermark zu gehen. Museen verwenden die Technologie für interaktive Ausstellungen, wie zum Beispiel das British Museum, das mit 3D Headsets, Tabletts und Projektionen virtuelle Objekte und Räume der Bronzezeit kreiert und mit realen Objekten kombiniert, um die Besucher direkt an der Geschichte teilnehmen zu lassen. Technologien der erweiterten Realität sind die neuen Massenmedien, ihre Rolle in Raumfahrt, Medizin, Physik, in Militär- und Geowissenschaften nicht mehr wegzudenken. Das World Wide Web wurde 1989 kommerzia-

lisiert. Wieso haben wir heute also immer noch Angst vor einer angeblich abgeflachten Virtualität? Online sind wir mittlerweile sowieso immer.

Sobald allerdings eine Tinder-Diskussion beginnt, verfallen viele in eine trügerische Nostalgie dem ›analogen‹ ersten Kennenlernen gegenüber. Waren Liebesbeziehungen nicht schon immer ein bloßes Konstrukt unserer Gesellschaft? Ob nun ein Tinder Match oder ein sich treffender Blick dazu führt, dass das Spiel beginnt, ist das kleinste Problem unseres Umgangs mit dem haltlosen Konsum an Neo-Romantik. Fleischbeschau sei es. Dann geht doch mal auf die Straße! Am besten weiblich, 1,60m, 50kg, mit blondem Haar. Das Ausmaß an Oberflächlichkeit in der realen Welt ist mit Abstand unübertreffbar. Es bleibt zu wünschen, sie würde ebenso lebendig kritisiert und diskutiert werden wie die jener Dating-App. In Tinders digitaler Blase kann Frau wenigstens selbst entscheiden, ob und von wem sie sich blöd anmachen lässt. Der Ursprung des Problems an dieser Stelle bleibt die Realität. Mann ist in real genauso Frauenfeindlich wie digital. Und es hat weniger mit Tinder als ›Innovation‹

zu tun als viel mehr mit der realen Genderungleichheit.

Vor allem Frau kann — auch bei Tinder — nichts richtig machen. Nehmen wir an, der Typ, der sich vier Wochen lang nicht mehr gemeldet hat, schreibt ihr wieder,

wahrscheinlich nach 24 Uhr. Sie antwortet wahrheitsgemäß: »Sorry, bin nicht auf Abruf fickbar« und bekommt ein »Ach so, wenn es also mal nicht nach deiner Pfeife läuft, wirst du gleich zickig« zurück. Erklärt sie, emotionale Intimität gehöre für sie zu gutem Sex dazu, heißt es: »Oh Gott, schon wieder so eine die sich gleich verliebt!«. Und wenn sie schreibt: »Klar, bin gleich bei dir.« heißt es am nächsten Morgen erschrocken: »Die ist viel zu einfach. So ne billige Schlampe.« Etwas Neues ist keines dieser Szenarien. Auf der anderen Seite, ebenso viele Frauen wie Männer nutzen die App. Nutzen sie genauso wie Männer und sprechen genauso und genauso häufig über sie wie Männer. Es gibt Menschen die behaupten, Tinder würde User und Userin gleichstellen.

Die Kriterien, nach denen man in ›ja‹ und ›nein‹ kategorisiert, seien aufgrund des swipe right, swipe left Prinzips völlig pervers, sagen viele. Man sehe den Menschen hinter der Person gar nicht, so heißt es. Den sehen wir nie! Jedenfalls nicht in dem Moment, der entscheidet, ob diese oder jene Person so interessant oder sympathisch ist, dass man sie anspricht. Die Fingerbewegung nach rechts und links ist im Grunde genommen die genial vereinfachte Form realen Verhaltens. Angepasst auf die Pixelmaße des Smartphone-Screens.

Der erste Eindruck braucht nur einen berechenbaren Handschlag

und ein visuelles Erscheinungsbild. Er setzt sich zusammen aus Erinnerungen und Vorstellungen, aus fantasievollen, subjektiven Illusionen, dem zufällig richtigen Moment oder auch nur den ersten Sonnenstrahlen im Juni. Wir sind eben Opportunisten und Schauspieler. Man könnte glatt meinen, dass das Wort Dating von Rating abgeleitet ist. Aber zu leugnen, dass es auf analogem Wege nicht genauso stattfindet?

Man müsse keinen Mut mehr aufwenden, keine reale Interaktion mit Menschen mehr suchen, auch das behaupten viele. Das muss man auch ohne Tinder nicht, da gibt es Hilfe. Alkohol für Ersteres und World of Warcraft

für Letzteres, zum Beispiel. Real zu handeln bringt nicht automatisch Authentizität oder Mut mit sich, genau wie ein selbstbewusstes Auftreten nicht mit Selbstbewusst-sein gleichzusetzen ist. Das Tindern ist nicht die Erklärung für unsere Angst vor Emotionen und Intimität, sondern ein dysfunktionaler Lösungsversuch, der bei uns im Kalkül endet.

Nur zwei Dinge verändern durch den Raum Tinder die Realität maßgeblich. Eins davon ist die Quantität. Statt »an jedem Finger einen« sind es jetzt Einhundert. Die nächst bessere Option wartet immer um die Ecke, ähnlich wie der nächste tolle Ramen Laden. Stammtische gibt es nicht mehr, das Lieblingseis, Prioritäten, »das eine Mädchen« auch

nicht. Mit der Quantität geht der Wettkampf einher, das wahrscheinlich einzig anstrengende an Tinder, allerdings ebenso real auch für Nicht-User. Das Morbide an der Situation ist nicht der digitale Raum des Kennenlernens sondern viel mehr, dass wir krampfhaft versuchen etwas Besonderes zu sein. Und zwar in der Realität. Wir sehnen uns danach, mehr Wert zu sein in einer Welt des Werteverlustes. Um uns das einzureden, analysieren wir jede geschriebene und gesagte Zeile. Aus der obsessiven Meinungsumfrage unter Freunden bilden wir dann das Fazit, reden uns den Subtext schön und stellen einen strategischen Plan auf, um schnellstmöglich an unser Ziel zu kommen. Aber das text-game ist im Grunde nichts anderes als das face-to-face-game, oder? Hat er wirklich gemeint, dass es schön war, sie wiederzusehen? Was heißt: »Vielen Dank, wir melden uns telefonisch bei Ihnen. Das war sehr beeindruckend.«? Gestik, Mimik und Sprachgebrauch werden je nach Effizienz abgespielt, im Skype-Interview, im Freundeskreis, im Bett. Das Gesagte, Geschriebene und Passierte wird wie im Video tausendfach gedanklich neu abgespielt oder real wieder durchgescrollt. Die eigene Selbstvermarktung ist also nicht nur auf Tinder lächerlich, monoton und berechnet. Ein Foto in Thailand, ein Foto mit Katze, ein Foto beim Wasserski. Das ist auch in Realität real. Profilierungsmechanismen fliegen im realen Moment

vielleicht nur nicht so schnell auf, werden bekömmlicher formuliert oder der Aufregung des Moments zugunsten schlichtweg ignoriert.

Zweitens verändert Tinder den Faktor Zeit, und mit der Zeit wiederum unsere konsum- und profitorientierte Effizienz. Ok, der Typ ist nur einen Kilometer entfern. Dann los. Wir sind es gewohnt, jedes Bedürfnis in Sekundenschnelle zu stillen, das reicht von dem 24-Stunden-Späti bis hin zur Wikipedia-Antwort auf »Wieso nimmt Israel am Eurovision Song Contest teil?«. Ähnlich wie bei Heißhunger auf Fast Food und der folgenden Online-Bestellung, nur eben Körper statt Nahrung. Convenience ist das Trendwort des 21. Jahrhunderts. Nun muss man nicht mehr extra das Haus verlassen, um später mit der Beute aus dem Club wieder nach Hause zu gehen. Aber ob das einen großen Unterschied in der Berechenbarkeit unserer Absichten macht, bleibt fraglich. Außerdem ist Sex schon seit langer Zeit einfach und einfach zu bekommen. Außer dass die Abläufe, wie alles um uns herum, nun im Zeitraffer stattfinden, ist auch das keine Neuerfindung Tinders.

Die zwei größten Umbrüche im heterosexuellen Verhalten in den letzten vier Millionen Jahren waren angeblich erstens die Etablierung der Heirat aufgrund des Siedelns während der Agrikulturellen Revolution, vor 10.000 – 15.000 Jahren, und zweitens die des Internets in den 1990ern (Justin

Garcia). Wir haben uns glücklicherweise, von der aufgezwungenen, patriarchalen Heirat entfernt, was ist also das Problem? Und was haben diejenigen, die schwören, Sex sei so einfach geworden, verpasst, um Tinder für ihre Liberalisierung zu brauchen? Sex and the City läuft seit 1998, Tinder ist 2012 erschienen. Sex war außerdem nie sauber und höflich sondern egoistisch und vereinnahmend. Jetzt redet man eben nicht mehr lange drum herum. Derselbe Typ der damals lange eine Frau umgarnt hätte, um im Grunde seine machtpolitische Situation zu festigen, ist heute eben der Idiot, der schreibt: »Bock zu ficken?«. Erotische Filme gibt es zudem schon seit dem 19. Jahrhundert und Pornografie begleitet uns heute nicht nur am Sonntagabend per Online-Stream sondern unbemerkt im Supermarkt, willkommen geheißen in der Werbung, täglich in der Presse. Schaut man sich dann das Fernsehprogramm und sogar staatliche Berichterstattungen an, muss man sich auch wirklich nicht mehr darüber wundern, dass es an sprachlicher Kompetenz, fundierten Inhalten oder Vorsicht und Empathie mangelt. Der Mensch, der sich geschrieben und gesprochen gerne in Fäkalsprache ausdrückt, war wahrscheinlich schon immer inkompetent und hat jetzt endlich eine Plattform gefunden, um es einfach mal rauszulassen.

Im Grunde genommen ist Tinder ein Raum der Anarchie, es

gibt keine Regeln oder Konventionen mehr. Tinder macht nicht aus guten Menschen schlechte Menschen, sondern führt schlechte Menschen zu schlechten Menschen, bis alle richtig schön unglücklich, glücklich, getrennt, zusammen und zu zweit alleine sind. So wie auch ohne Smartphone. Das ist keine »Dating Apokalypse« (Vanity Fair) sondern die Reaktion auf Kompetenzen, die uns fehlen und Bedürfnisse, die nicht erfüllt worden sind. Daran ist nicht Tinders virtuelles Wesen schuld. Statt auf seine Oberflächlichkeit reduziert zu werden, sollte Tinder als Spiegel der Machtpolitik und Wirtschaft betrachtet werden. Wir leben in einer sozialen Fiktion, passen uns dabei unserem ökonomischen Kollektiv an, stehen aber unter globalem Druck, Prä- und Post-Tinder. Wir wählen nicht mehr nur austauschbare Marken aus, sondern austauschbare Partner. Hook-up Culture ist das pure Äquivalent zur Consumer Culture. Der Kern beider ist nicht die Frage, was digital oder virtuell stattfindet, sondern wie wir lernen in dem komplizierten Geflecht aus Zeit und Gesellschaft zu schwimmen ohne uns selbst und Andere dabei zu verlieren.

Nur auf einem. Das hatte aber auch nicht mehr viel mit Tinder zu tun, weil wir drei Monate lang in Kontakt waren, bevor wir uns getroffen haben.

Ich bin vorher nicht so in der Dating-Welt gewesen (lacht). Aber es erleichtert natürlich den Zugang zu Menschen. Zum Beispiel mein Tinder-Date: Sie war 30 Kilometer entfernt, ich war nur zu Besuch in Halle, sie war in Leipzig, und ich hätte sie wahrscheinlich niemals auf der Straße gesehen, und wenn doch, hätte ich sie bestimmt nicht vollgequatscht. Wenn man aber um 3 Uhr nachts nach Hause kommt, betrunken, kann das schonmal passieren.

Immer wenn ich auf Toilette gehe (lacht).

Ja. Dann besteht zumindest die Chance, sie zu kontaktieren. Ich habe überlegt, ob ich den Frauen schreibe, aber ich habe nur mit den wenigsten von denen, die jetzt in der Serie sind, überhaupt ein Match.

Sie sollten Ähnlichkeit mit der Mona Lisa haben (lacht). Das Wichtigste ist ersteinmal direkter Blickkontakt mit der Kamera. Außerdem muss sie leicht lächeln, aber ohne dass man die Zähne sieht. Dann mache ich auf jeden Fall schonmal einen Screenshot. Wenn sie dann noch die passende Körperhaltung hat, kommt sie in die engere Auswahl.

Erstmal liegt das eine Zeit lang auf meinem Handy rum, irgendwann ziehe ich dann die Bilder auf den Rechner, gehe sie nochmal durch und überprüfe, welches Bild noch passt. Das tun tatsächlich nur sehr wenige. Als ich anfing Tinder zu nutzen, habe ich jedes Profilbild fotografiert. Jetzt geht es mir nur noch um die Mona-Lisen. Oder wenn etwas richtig witzig ist.

Da war neulich eine Frau, die mit zwei Waffen dastand. Wobei ich davon ausgehe, dass das eher eine Lara-Croft-Verkleidung war.

Genau, die Frauen sollten ihre Vorstellung von der Mona Lisa vor der Kamera verkörpern. Immer in Vorstädten. Man kann auf den Bildern auch noch erahnen, dass im Hintergrund solche typischen Wohnblöcke stehen.

Nein, dafür sind es im Verhältnis zu wenige Frauen in dieser Pose. Ich kann mir eher vorstellen, dass das ursprünglich Bilder waren, die für die Oma gemacht wurden. Sie wirken ja insgesamt sehr artig. Und die Bilder aus der Serie unterscheiden sich total von denen der anderen Frauen. Die sind eher darauf aus, zu zeigen, dass man offen ist und gerne feiern geht, oder dass man Tiere lieb hat, oder was weiß ich. Ich hab bestimmt um die tausend Tierfotos von Tinder gesammelt.

Delfine finde ich schon ziemlich gut. Koalabären gibt es auch richtig viele, die finde ich auch sehr gut. Und ich habe mal einen ausgestopften Tiger-Teppich gefunden. Das war auch ziemlich heiß!

Nunja, die meisten Fotos sind ja offensichtlich Selfies, Bilder, die keinen professionellen Anspruch habe. Ich war dieses Jahr in Istanbul, und noch nie zuvor war ich in einer Stadt, in der so viele Selfies gemacht werden. Es ist verrückt, wenn man diese Bilder aus dem Internet kennt und dann die Leute beobachten kann, die diese Bilder produzieren. Ich als Fotograf überlege dann schon, warum man überhaupt noch fotografieren muss. Generell interessiert mich aber öffentliches Bildmaterial und ich finde es spannend, damit zu arbeiten.

Ich versuche, zum Beispiel aktuell mit meiner Masterarbeit [»Uncanney Valley«, ab Seite 78, Anm. d. Verfassers]

das Fotografieren mehr als Forschung zu betreiben. Es sollte immer einen Erkenntnisgewinn bringen. In erster Linie für mich, aber natürlich auch dem Betrachter. Deshalb habe ich im Vorhinein überprüft, ob dieses Themengebiet schon total abgefressen ist. Hier und da bin ich mal auf Arbeiten gestoßen, die in dieselbe Richtung gehen. Aber das, was ich gemacht habe, gab es in dieser Form noch nicht. Sonst hätte ich mir etwas anderes ausgedacht. Dinge zu zeigen, die der Betrachter sonst nicht sehen könnte, ist etwas, wofür es sich noch lohnt, zu fotografieren. Aber mit dieser Meinung bin ich auch nicht der einzige.

Gestern wurde mir Instagram gezeigt. Ich hatte mich noch nicht wirklich damit auseinander gesetzt, was das ist, und merkte dann ›Das sind jetzt hier lauter Fotos vom Urlaub und irgendwelchen leckeren Keksen‹. Ich glaube, das würde auch meinen Alltag noch weiter stören. Ich bin jetzt schon relativ oft auf Facebook und verschwende Zeit. Trotzdem ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis ich einen Account habe. Nicht unbedingt, um selbst aktiv zu sein, sondern als Bildquelle.

Ach, ich weiß nicht. Sich in die Bilderflut mit einzureihen ist, glaube ich, sowieso eine schlechte Idee. Aber sollen sie mal machen.

Ja. (Pause.) Also, naja, es muss schon auch immer wieder was Neues gemacht werden, ist schon okay (lacht). Ich bin nicht per se dagegen, dass neue Bilder entstehen, da passieren sicher wesentlich schlimmere Sachen auf der Welt. Generell wünsche ich mir einen bewussteren Umgang mit Bildern in unserer Gesellschaft. Was auf Sprache basiert, lernt man in der Schule, aber Bilder lesen kann kaum einer. Das funktioniert vielleicht intuitiver, es ist aber genauso wichtig, den Umgang mit Bildern zu erkennen und was Bilder mit Menschen machen. Wenn alle ein solches Bewusstsein hätten würden weniger Fotos entstehen.

In diesem Fall muss das so sein, da die Qualität der Bilder auf ihre Quelle verweist. Man erkennt es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber beim genaueren Hinsehen merkt man doch, dass die Bilder eigentlich Fremdmaterial sind. Ich könnte die Bilder auch aufpusten, sodass die Pixel richtig

groß werden, aber das wäre mir zu offensichtlich gewesen. Darum interpoliere ich die Bilder, sodass Pixel-Artefakte im Bild entstehen.

Die Größe spielt definitiv eine Rolle. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, die Tinder-Serie auf meine Webseite zu stellen. Ich wüsste nicht, wie man so das gleiche Gefühl beim Betrachter auslösen könnte.

Ja, das ist bestimmt gefährlich. Aber ich hab keine Angst davor. Die Kids machen das schon. Ich denke, ein großer Aspekt von Tinder ist Unterhaltung. Man kann entweder Quizduell spielen oder man kann Tinder aufmachen und sich ein paar Bilder anschauen.

Das Gespräch führte Leon Lothschütz

Das ständige Beschweren über den Zustand des Fernsehens ist längst zum Volkssport geworden. Den Intellektuellen war es schon immer suspekt, die Generation U-30 hat im Internet eine vielseitige Alternative gefunden und auch alle dazwischen merken langsam, dass irgendwas mit der alten Instanz nicht stimmt. Wenn nicht gerade Herren-WM ist oder Tatort läuft, bleibt der Fernseher in vielen deutschen Haushalten ausgeschaltet. Die lineare Programmführung wird mit Unmündigkeit assoziiert, wirkt überholt. Quote erzielt nur noch das Event, das eben den Reiz aus der Gleichzeitigkeit bezieht. Das ist längst keine leere Behauptung mehr, sondern manifestiert sich im Kollaps der letzten Größen, die das deutsche Fernsehen zu bieten hatte: Egal ob das ZDF nun Wetten, dass ..? abwrackt oder Stefan Raab freiwillig sein Sakko an den Nagel hängt, die Zeichen stehen auf Umbruch. Dass das Medium aus sich heraus dazu nicht in der Lage ist, zeichnet sich schon seit längerem ab, oder möchte wirklich noch jemand behaupten, Joko und Klaas seien bereit, eine große Samstagabendshow auf die Beine zu stellen?

Dabei liegt es vielleicht gar nicht daran, dass die beiden nicht qualifiziert genug sind, sondern dass sie an den veränderten Bedingungen dieser Herausforderung

zwangsläufig scheitern müssen. Es ist eben nicht mehr 1985 und Frank Elstner erreicht mit einer Sendung über die Hälfte der Republik, einfach weil es an einem Samstag nichts Spannenderes zu erleben gibt, sondern 2015, und es gibt jede Menge Wege, seinen Samstagabend zu gestalten. Einer, der das begriffen hat, ist Jan Böhmermann. Sein NeoMagazin Royale läuft zu irgendeiner Unzeit im ZDF, aber das ist ihm sichtlich egal. Klicks sammelt er in der Mediathek des Senders und im Rahmen von Clips, die entweder speziell für Youtube produziert oder passend aus der Sendung herausgeschnitten wurden. Hinzu kommt eine wichtige Eigenschaft, die zeigt, das Böhmermann verstanden hat, wie das Spiel läuft: Mit Stunts wie dem Varoufake erzielt er eine unheimlich große Reichweite, über ihn wird gesprochen. Da können die Kerners, Pilawas und Pflaumes dieser Welt noch so routiniert jede Show wegmoderieren, die man ihnen vorlegt, sie stehen für nichts ein, bringen keinen Geschmack mit. Scheiß auf die Quote, wenn am Ende halb Deutschland dein Gesicht kennt und weiß, wofür du stehst. Ganz egal, über welche Kanäle sich das Ganze nun verbreiten mag. Böhmermann hat darüber hinaus nicht nur die Sache mit der Aufmerksamkeit gemeistert. Während andere Medienschaffende in Deutschland vorsichtig um die Frage herumeiern, wie man mit dem Internet umzugehen habe, ist Böhmermann einfach mit beiden Beinen voraus hineingesprungen. Das reicht von der Antizipation des Netzhumors (in Form von Captain Obvious etwa) über die Thematisierung und schonungslose Kritik

an Youtubern bis hin zur Übernahme von Youtube-Formaten wie der Kommentare Kommentier Show. Dass damit ein Zeitgeist getroffen wird, ist offensichtlich, hängt jedoch mit einem Problem zusammen, das derzeit immer weiter in den Fokus der Öffentlichkeit rückt: Beim vermeintlichen Kreativportal Youtube passiert erstaunlich wenig, was man als kreativ bezeichnen könnte. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, doch es fehlen die Konzepte, die Zeit, vielleicht auch der Mut, um etwas wirklich Revolutionäres zu veröffentlichen. Als etwa die Aussenseiter (sic!), bis Ende 2012 Betreiber des meistabonnierten Kanals in Deutschland, mit ihren ersten Videos starteten, waren diese grottig produziert und absolut zusammenhanglos. Gerade damit lebten sie jedoch die grenzenlosen Möglichkeiten aus, die eine Plattform ohne Vorschrift anbot. Das Angebot hat sich in

den vergangenen Jahren rasend schnell entwickelt, die Inhalte sind dabei leider auf der Strecke geblieben. Heute leben die Aussenseiter von halbgaren Scherzen und Gastauftritten anderer Youtuber.

Generell haben wir es derzeit mit einer Szene (denn nichts anderes als eine Subkultur ist Youtube geworden) zu tun, in der man sehr tief nach Perlen graben muss. Der Rest ist Dilettantismus, verpackt in eine erstklassige Optik, der aber dennoch nicht weiß, was er aussagen möchte. Der Diskurs über die eigenen Unzulänglichkeiten ist mittlerweile auch bei den Youtubern angekommen, bestimmt aber vollkommen selbstreferentiell alle Debatten, die derzeit untereinander geführt werden und ist zudem Quelle

zahlreicher Fehden in Form von Disses und Tweef. Dennoch gilt es unter den Betreibern der Kanäle längst als ausgemachte Sache, dass sie die Zukunft sind und das Fernsehen die Vergangenheit darstellt. Richtig ist dabei die Feststellung, dass das Fernsehen mitsamt seiner Trash-TV-Formate überdacht werden muss. Ob die Zukunft irgendwo zwischen Primark-Haul, einem missglückten Interview mit Angela Merkel, beängstigend oft konsumierten Verschwörungstheorien und Pennälerhumor liegt, darf derweil bezweifelt werden. Auch, wenn das Fernsehen fleißig Kontakt mit Youtubern sucht, die bei Raabs Wok-WM, in Talk-Shows oder gleich eigenen Formaten platziert werden. Das Internet beschränkt sich aber natürlich nicht nur auf Youtube, längst haben auch andere das Potential erkannt, das in diesem dauerhaft zugänglichen, individuell gestaltbaren Medium liegt. Entgegen aller Vorurteile ist der Mensch als Internetnutzer durchaus noch in der Lage, sich Videos zu nähern, die länger als drei Minuten andauern, so dass sich Serien wie Breaking Bad oder Game Of Thrones im Netz immer größerer Beliebtheit erfreuen. Gerade hier gibt es in Deutschland noch Luft nach oben, scheiterte doch bisher beinahe jeder Sender daran, eine Serie auf die Beine zu stellen, die sich mit internationaler Konkurrenz messen lassen konnte. Dafür kann man das Fehlen einer entsprechenden Industrie, einen Mangel an Kreativität oder das Fehlen von Konkurrenz, die Druck auf die Etablierten ausübt, verantwortlich machen. In Amerika übernahmen die Rolle des fleißigen Konkurrenten Pay-TV-

Sender, seit neustem

mischt zudem eine neue Kraft mit, die nach und nach auch Deutschland ins Visier nimmt: Streaming-Portale, allen voran Netflix. Zunächst beschränkten sich die Dienste darauf, bereits Existierendes bereitzustellen, doch spätestens mit der Produktion der Serie House Of Cards hat man sich einen Namen als ernstzunehmender Konkurrent zu HBO & Co. gemacht. Auch Amazon wittert seine Chance, hat nun sogar mit Chi-Raq unter der Regie von Spike Lee einen ersten Film in Auftrag gegeben, der mehr als Nischenprodukt sein wird.

Diese Portale arbeiten also mit den richtigen Leuten zusammen, bringen die richtige Technologie und einen Hang zu mutigen Projekten mit sich, aber eben auch ein weiteres Problem: Möchte man die Meinungsvielfalt erreichen, die auf anderen Plattformen durch verschiedene Sender oder Kanäle generiert wird, müsste man mehrere Dienste parallel zueinander abonnieren. Mit Blick auf die aktuellen Preise wäre es ein wahnwitziges Unterfangen, zumal keiner der Anbieter eine ähnlich große Bandbreite an Fremdproduktionen auffahren kann, wie die illegalen Angebote, die eben auch zum Internet dazugehören. Dass diese auf Dauer keine tragbare Option bieten, versteht sich von selbst: Wenn nichts erwirtschaftet wird, kann auch nichts produziert werden. Dennoch nutzt erfahrungsgemäß ein Großteil der Jugend diese moralische wie juristische Grauzone rund um Portale wie kinox.to, einfach um dem wahnsinnigen Angebot gerecht zu werden, das heute vorhanden ist. Sind wir, diese von der kulturellen Vielfalt[...]

Auf einem Baum sitzend, ein schmutziges Bettlaken um die Hüften gebunden, betrauert Schneemensch, der früher Jimmy hieß, zu Beginn des Romans den Tod seiner großen Liebe Oryx und seines besten Freundes Crake. Schneemensch ist einer der wenigen Überlebenden des Super-Gaus, der — nicht in Form einer Atomkatastrophe, sondern in Form einer tödlichen Epidemie — den größten Teil der Erdbevölkerung ausgelöscht hat. Die Begegnung mit einem Crake, einem Teichhuhn, war es auch, die bei Margaret Atwood die Idee zu ihrem neuen Buch auslöste:

»Ich hielt mich in Australien auf und wir gingen Vögel beobachten. Ich beobachtete einen Vogel mit dem Namen ›rotnackiges Teichhuhn‹. Es ist eine der Tierarten, die einer schwierigen Zukunft entgegensehen. Dieses Erlebnis brachte mehrere Ideen auf einen Punkt, die mich schon eine ganze Weile beschäftigt hatten. Ich wuchs mit Wissenschaftlern und Biologen auf und meine Eltern waren sehr für Umweltschutz – und das zu einer Zeit, als das noch als ausgeflippt galt. Deswegen wusste ich über diese Dinge Bescheid. Und als ich dann das rotnackige Teichhuhn sah, kam mir plötzlich die Idee, ein Buch wie Oryx and Crake zu schreiben.«

Indem Atwood ihren Protagonisten die Namen längst verschwundener Tierarten gibt, macht sie deutlich, dass es ihr vor allem um die — durch sich selbst — vom Aussterben bedrohte Spezies Mensch geht. Das Erschreckende der im Roman dargestellten Welt besteht für den Leser in der Nähe zu unserer Zeit. Atwood hat zahlreiche Details, die bereits

unser heutiges Alltagsleben beherrschen oder auf dem Weg dazu sind, in ihren Text eingebaut. Noch lange vor dem weltumspannenden Desaster sitzen Jimmy (alias Schneemensch) und Crake als Teenager tagelang gemeinsam vor ihren Computern, um sich mit gewalttätigen Spielen die Zeit zu vertreiben oder sich Pornoseiten und Live-Exekutionen im Internet anzusehen.

Es ist aber nicht nur der sich rasant verändernden Bereich der Medien, dessen Entwicklung Atwood sich genau angesehen und für ihren Roman weitergedacht hat. In Atwoods Amerika Ende des 21. Jahrhunderts hat die Politik so gut wie keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung des Zusammenlebens, mächtige Firmen beherrschen den Globus. Besonders Konzerne, die Gesundheitsprodukte herstellen und solche, die am menschlichen Erbgut forschen. Bei ihnen kann man für teures Geld Kinder mit Augenfarbe und Intelligenzquotienten nach Wahl bestellen, sich selbst und andere klonen oder die alternde Haut im Rahmen einer Ganzkörperbehandlung durch eine neue ersetzen lassen. In ihrem Roman antizipiert Atwood die Auswüchse eines Kapitalismus, der sich auf alle Lebensbereiche und auf das menschliche Leben im Besonderen erstreckt.

Der größenwahnsinnige Wissenschaftler Crake in Atwoods Roman arbeitet für eines der mächtigsten Genforschungszentren in Amerika. Mit Hilfe von Pillen und selbst gezüchteten Menschen möchte er das »Projekt Unsterblichkeit« verwirklichen — das ironischerweise schließlich zum Tod fast aller Erdenbewohner führt.

Aktuelle Erkenntnisse und Pläne tatsächlicher Genforscher lieferten Margaret Atwood die Vorlage.

»Manche von ihnen wollen Unsterblichkeit. Sie denken, sie werden in der Lage sein, die Menschen unsterblich zu machen. Andere möchten gerne, dass wir unsere Hirne auf Computer herunterladen und sie dann ins Weltall schießen. Weil wir dadurch angeblich ewig leben und wunderbare, computergesteuerte Erfahrungen haben werden. Wer das für möglich hält, glaubt wohl auch an die Zahnfee, aber wer weiß.«

So müssen wir denn auch damit rechnen, in ein paar Jahrzehnten wie Jimmy und Crake in einer Welt zu leben, wo wirkliches Fleisch und wirklicher Fisch zu unbezahlbaren Luxusgütern geworden sind und Sojaersatzprodukte reihenweise auf dem Speiseplan stehen:

»Leider sieht so unsere Zukunft aus. Wir entwickeln uns auf eine Erdbevölkerung von 10 Billionen Menschen im Jahr 2050 zu und wir haben es bereits jetzt geschafft, den Fischbestand der Weltmeere auf ein Minimum zu reduzieren. Und wenn Jimmy dann ein Fischstäbchen in der Schule ißt und auf dem Schild ›20 Prozent Fisch‹ steht, fragen wir uns, was die übrigen 80 Prozent sind.«

Nicht nur die Mehrzahl der Lebensmittel, auch die Tiere, die dem Leser in Atwoods Roman begegnen, sind allesamt genmanipuliert. Viele dieser schaurigen Kreaturen sind nicht der übermütigen Phantasie der Autorin entsprungen. Das grün leuchtende Kaninchen beispielsweise, dem das Leuchtgen einer Qualle implantiert worden ist, existiert[...]

rezensiert auf seinem Blog Brennen muss die Liste alles weg, was sich ihm an Musik in den Weg stellt, ohne Rücksicht auf Genres oder Verluste. Für uns tat er selbiges mit dem deutschen Fernsehen. mordopopolus.tumblr.com

erteilte uns die freundliche Genehmigung, seinen Bericht aus dem Internet von 1994 zu verwenden. Seine aktuelleren Betrachtungen findet man auf Twitter (@peterglaser) und auf seinem Blog glaserei.blog.nzz.ch

Designerin und Studentin am Sandberg Institut in Amsterdam, teilt mit uns ihre Erfahrungen in der digitalisierten Liebe und die damit einhergehende gesellschaftliche Veränderung.

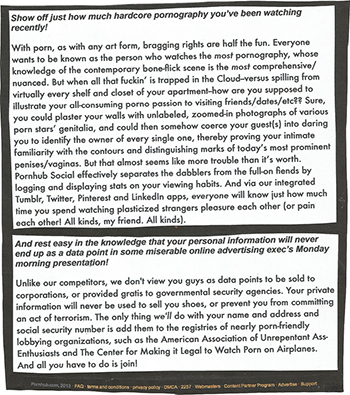

führt den Blog Printed Internet, auf dem er sich auf wunderbar humorvolle Weise mit Online-Medien befasst. Sein aktuelles Projekt The Data Drive beschreibt eine Dystopie, in der Facebook von einem Matratzen-Mogul übernommen wurde.

printedinternet.tumblr.com, thedatadrive.com

arbeitet als Grafikdesigner unter anderem im Cabinet Gold van d’Vlies. Für TECHNO1 ließ er sich noch einmal zu einer Illustration überreden, wie vorher zum Beispiel von der Zeitschrift der Straße.kroenker.com

wurde in letzter Minute zum Illustrieren überredet. Das Ergebnis zeigt sich in der Online-Version von Throw Away Your Television auf Seite 31.

künstlerische Arbeit bewegt sich meist im akustischen und zuweilen auch im audio-visuellen Bereich. Wir zeigen Ausschnitte seiner Performance.

alias Spaßenberger alias Shitberger macht mit subversiven Anti-Witzen das Internet unsicher. Einblicke in seine Illustrationen gewährt sein Twitter-Account @Spassenberger.

Fotograf und Professor an der HTW Berlin, studierte an der Folkwangschule in Essen und arbeitet seit 1992 freischaffend. Wir zeigen seine Serie 0/1 Dataflow, die momentan beim Fotofestival Noorderlicht in Groning zu sehen ist. henrikspohler.de

ausgezeichnet bei der Ausstellung Gute Aussichten – junge deutsche Fotografie 012/13, stellt uns zwei Serien für diese Ausgabe zur Verfügung. Für Die Mona Lisen von Tinder bediente er sich dabei an Profilbildern aus der Dating-App, mit der Arbeit Uncanny Valley sucht er nach Imitationen und Erweiterungen des menschlichen Körpers. jakobweber.de

Redaktion Leon Lothschütz Autoren Sebastian Berlich, Peter Glaser, Mirjam Gollmitzer, Andrea Karch, Leon Lothschütz, Christof Siemes, Fritz Laszlo Weber Illustration & Fotografie Daniel Kolitz, Bernd Krönker, Leon Lothschütz, Nele Mohr, Chang Hwan Park, Henrik Spohler, Jakob Weber Gestaltung Leon Lothschütz Webdesign Lucia Mendelova, David Beermann Dank Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dieses Magazin möglich zu machen. Besonderer Dank gilt Peter Bialobrzeski und Samuel Nyholm für die Beratung